长江干流江阴岸线缓冲带生态修复的意义

长江江阴段地理位置的重要性

长江流域地跨热带、亚热带和暖温带,涵盖许多具有全球意义的生物多样性优先保护区域。长江流域分布着众多国家级生态环境敏感区,建立了大量国家级自然保护区。长江江苏段地处长江大保护下游,直接关系到内陆江河与近海的海洋生态系统的生态安全。现代的长江口全长约232 公里,是指从江苏江阴鹅鼻嘴起,至入海口鸡骨礁止。江阴长江干流段的生态保护是筑牢长江生态安全屏障的关键岸段之一。

江阴在长江流域的社会经济地位的重要性

促进经济社会发展全面绿色转型是经济建设的重要动力。大江大河以水为纽带,连接上下游、左右岸、干支流,形成经济社会大系统。长江经济带覆盖沿江11省份,江苏省沿江的人口规模和经济总量占据长江流域的“半壁江山”,生态经济地位突出,发展潜力巨大。而江阴市作为我国长江沿线最发达的县级市,是长江流域社会经济发展全面绿色转型的先导,其绿色转型的成效是推动长江保护修复行动的重要动力源和示范,可为国家全面促进绿色转型的提供重要经验。

继续发挥江阴在长江大保护中先行先试的优势

江阴市从2012年就开始实施沿江生态环境整治,在江阴沿江1公里缓冲带内,启动搬迁和关停高污染企业工作,积极促进产业结构升级,还江于民。2016年习近平总书记提出长江大保护后,江阴市将港口规划岸线由23.4公里调减到17.48公里,仅占长江江阴段岸线(34.8公里)的50%,为长江大保护行动创造了条件、留出了生态空间。

提倡重返自然生态型岸线的生态化改造理念与实践

国外河流生态空间保护和修复研究和实践是从以水质改善为重点拓展到河流生态系统恢复,其主要内容落实在河流岸线保护与生态修复。世界上一些发达国家都在进行河流回归自然的改造,瑞士、德国等国家于20世纪80年代末提出了全新的“亲近自然河流”概念和“自然型护岸”技术,创立了近自然河道治理工程学。日本在90年代初开展了“创造多自然型河川计划”,提出多自然型河川工法,颁布《推进多自然型河流建设法规》,将河流生态系统与河畔居民社区的生产生活关系等作为一个整体考虑,建设河流环境,恢复水质,维护景观多样性和生物多样性。实践表明,该技术有效地促进了地下水的渗透和大自然水的良性循环,提高了河岸的自然净化功能,恢复了河流生物多样性,促进了河流生态修复。这些国家的技术措施和管理策略都非常注重对河流岸线即缓冲带和水陆交错带的自然生态化改造。

建设人与自然和谐的长江生态系统,应在满足人类对长江开发利用需求的同时,兼顾河流既有的生态功能,维护流域生态系统的完整性,为野生的水生与陆生动植物,鱼类、鸟类等提供栖息繁衍的空间。人类应主动设法应用相关的技术和工程措施将城区段的干流岸线生态化改造成自然亲近的环境,在遵循人为设施与自然环境不相冲突前提下,在为人类提供安全保障,实施防洪堤岸工程中,妥善导入生态构造,即重返自然生态型岸线的生态化再改造。

长江江阴干流岸线缓冲带存在的主要问题

江阴从2012年开始实施沿江生态环境整治,陆续搬迁扬子江船厂、黄田港港区等工业厂区,至2018年在原址修建船厂公园、鲥鱼港公园、韭菜港公园和黄田港公园,江阴城区约4公里岸线实现了还江于民。虽然已将这些工业棕地予以了生态修复和景观复绿,呈现连绵的绿茵成片、缤纷景色满足了市民旅游休闲的需求,但对该区域的长江水生态功能恢复的作用相对较弱,仍然存在以下不足:

城区段堤岸全面硬化

江阴城区段的堤岸仍然停留在传统的水利工程加强和巩固水与陆地的边界,抗御水流对陆地的冲刷和侵蚀的范畴。现有堤防工程重视可靠性和耐久性,主要是防止洪涝灾害以保障人民生命财产安全,采用坚硬的抗冲刷与抗冲击材料——混凝土驳岸和抛石护岸,忽视了水利工程与河流生态系统的和谐问题,对岸线生态系统形成一定胁迫,劣化了生物自然栖息地环境。

沿岸缓冲带生态景观建设注重陆向景观恢复,忽视水向生态恢复

尚未有效全面系统地改善以往江阴工业化和城镇化发展导致的长江干流城区段生态系统的严重退化状态。沿岸缓冲带生态景观建设只注重陆向景观恢复,忽视了水陆交错带中的水向生态恢复。

岸线滨水生态系统尚未系统构建,生物多样性较低

江阴市长江干流缓冲带植物群落的物种多样性指数偏低,其中Simpson指数和Shannon-Winner 指数均表明该地区生物多样性较低,种群结构单一;干流岸线和入江河段岸线人工硬化现象较为严重,缺乏自然生态岸线,生态环境容量不足,动植物缺乏相应的栖息地。驻点调研期间,可以观察到抛石岸边干枯而死的小青蛙以及直立驳岸下漂浮的已死亡的小鱼等情况。

江阴城区段缓冲带进一步生态化改造的建议

为建设富有魅力的滨水空间和充满生机的河流,江阴城区段缓冲带生态化整治工程应遵循以下原则:一是在满足防洪和水资源利用的同时,尽可能恢复自然的生态多样性;二是再生改造现有的人工重建岸线,尽可能恢复水陆交错带的水向生态景观;三是采取有效的工程和管理措施,再生创造河流自然生态岸线,尽最大努力恢复自然原生态系统。

江阴城区段,即目前的黄田港公园、韭菜港公园、鲥鱼港公园、船厂公园,大约4公里的长江干流岸线采用“返自然型岸线”模式,在水文水利方面,研究促淤保滩、水土保持、防洪;在生态生物方面研究引种本土植被、恢复生物多样性。利用残存码头进行适当改造,发挥消浪促淤功能,建造更加多样化的堤岸生境,以适应不同动植物的栖息。可分为两个阶段:一期选取在鲥鱼港公园和韭菜港公园,实施返自然型岸线生态工程示范;二期在取得一定技术成果和工程经验的基础上,全面推广至江阴城区段其他干流岸线段。

返自然型岸线生境再生研究及工程示范

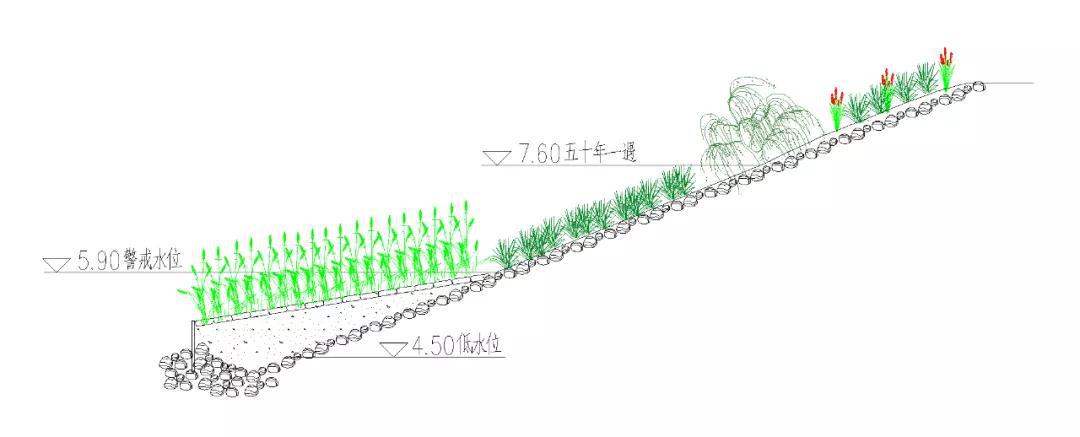

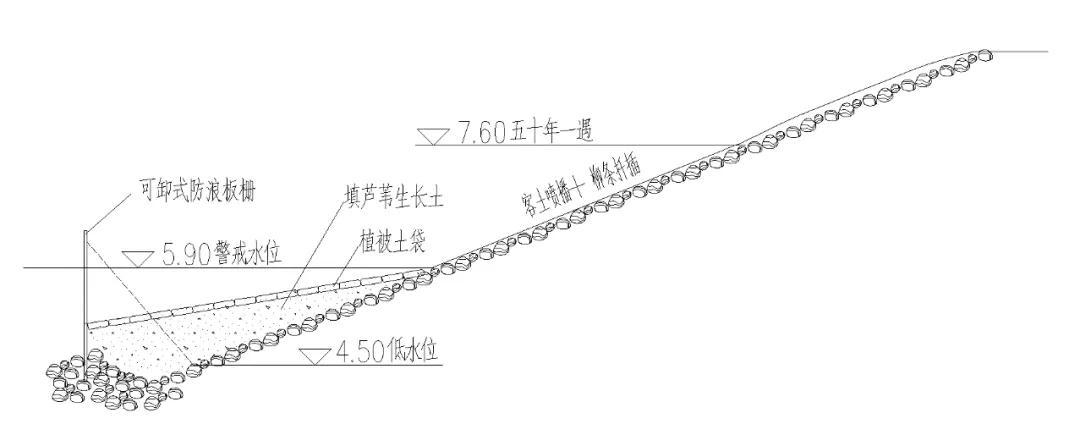

鲥鱼港公园段的江堤缓坡块石抛岸可采用边坡治理的客土喷播技术和植物种植包技术,将客土改良为种植土,混合草灌木的种子,然后喷播到堤岸块石的缝隙中,或可将芦苇根茎或杞柳枝条等包裹在种植土包内,填塞到块石之间的缝隙,加快自然植被的恢复速度。在长江潮汐的潮间带营造适宜的生境条件,利用现有稳定的护岸结构,在适应大自然水文条件下,加速构建稳定的植物生长基质,并恢复挺水植物,待植物稳定生长后,可自然吸引水生动物的栖息和繁殖。

图1 鲥鱼港公园抛石护岸生态修复示意图

人与自然和谐共生的自然生态岸线研究与示范

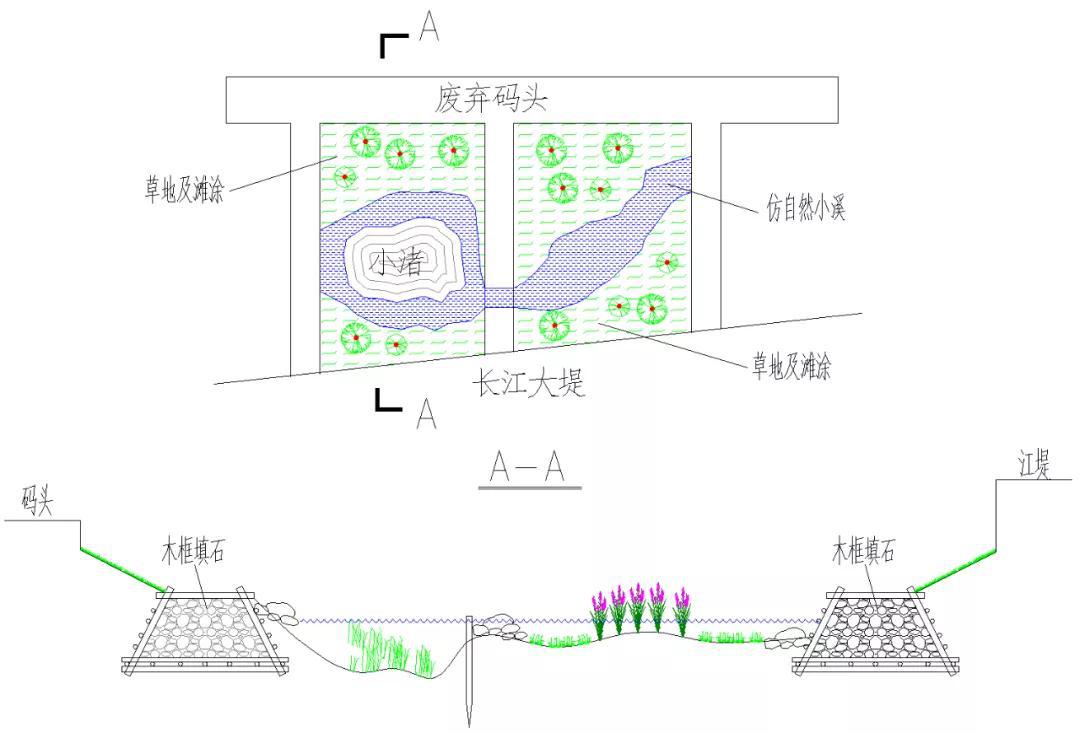

在韭菜港码头形成的相对封闭岸段,首先开展生境基底改造工程,旧码头近岸带可采用消浪促淤,地形地貌稍加改造以减小水位落差大,以及长江水流、风浪和潮汐变化对生态修复植物定植和生长的影响。通过生境改造工程,形成近自然的滩涂地形,适宜人工种植植物的生长和稳定化定植。植被恢复工程中以挺水植物芦苇作为先锋物种,后期植物种类的扩增繁殖,主要依靠自然演替。滨岸带植被物种丰富、覆盖率高,既可以改善水质,又可以为鱼类提供良好的产卵场和索饵场,营造长江沿岸的生物种群的栖息和繁衍生境,逐步恢复成斑块状的自然滩涂和生物聚集地。

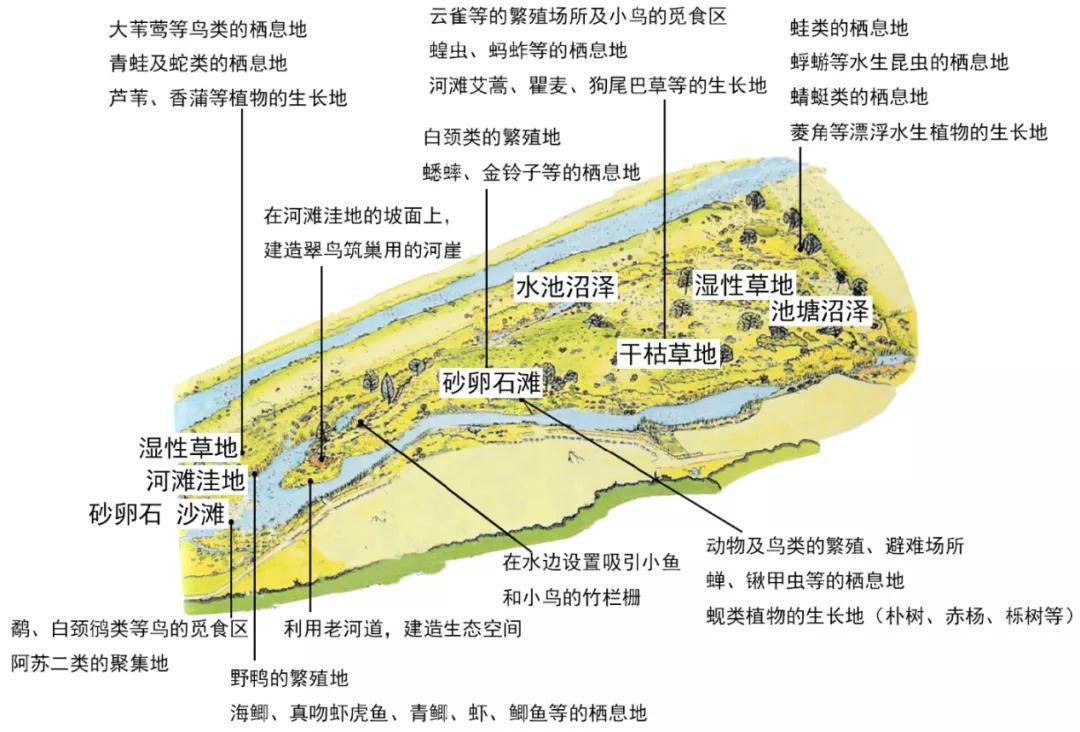

图2 日本北川自然观察公园设计示意图

上述研究和示范工程,可借鉴日本北川自然观察公园的设计理念,利用残存码头与长江大堤之间的空间恢复滩涂,进行生态空间保护和修复的同时,建造“砂卵石滩、草地沼泽、池塘和河滩洼地”等多种水生态环境的多样化空间,可实现近距离观察自然、接受自然教育,在恢复自然岸线的基础上,成为人与自然和谐的自然观察与休闲活动为一体的江畔城市湿地公园。

图3 生态化改造设计示意

知难而进,将韭菜港的水鸟雕塑点化成真

长江的通航和防洪,沿岸城市化直接或间接地影响了长江岸线水陆交错带的生态格局。为通航和防洪使得水陆交错带面积缩小、生境简单化,近岸水生和陆生植被减少,大大减少了河流无脊椎动物和鱼类的数量,致使河流生物多样性降低。河流水陆交错带是物种的富集区,世界许多地方的研究都显示多数存在天然河漫滩的河流段具有丰富多样的鱼类种群。此外,河岸水陆交错带对两栖类和爬行类也尤为重要,沿河的河漫滩,特别是河漫滩和小水泡,两栖类和爬行动物特别丰富。研究显示三峡水库延伸了水陆交错带,对生物多样性保护具有重要意义。

诚然,相对于水库、湖泊等静水区域,长江的水力学更加复杂,更具挑战性。但城区段的长江干流岸线不应放弃建设回归自然型河流滨水系统的设想。不管多困难,都可以根据长江岸线江阴段的具体情况,进行研究、设计和施工。长江大保护行动需要有知难而进的勇气和魄力。

生物多样性保护要全面考虑河流缓冲带组成部分以及邻近水域和陆域的相互作用与联系,不应忽视水向交错带或直接将其被江堤完全隔离,保护物种首先应从保护物种生存的生境为目标。鸟类是水陆交错带的一个象征,许多鸟类的生活习性和江水潮汐密切相关。交错带丰富的植被和食物来源,可成为鸟类的繁殖地和迁徙途中的停留地。只有通过长江岸线缓冲带,特别是水向交错带的生境恢复,才能将韭菜港的水鸟雕塑点化成真。